Что такое степень?

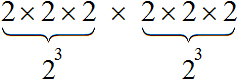

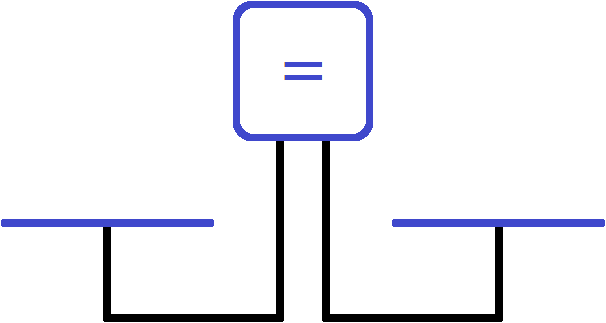

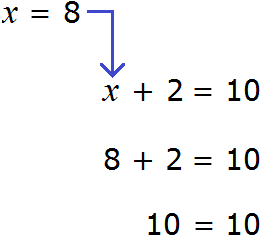

Степенью называют произведение из нескольких одинаковых множителей. Например:

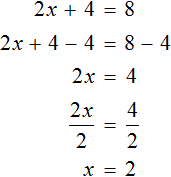

2 × 2 × 2

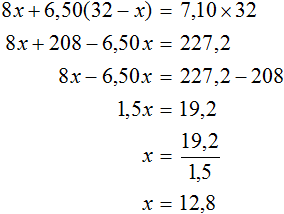

Значение данного выражения равно 8

2 × 2 × 2 = 8

Левую часть этого равенства можно сделать короче – сначала записать повторяющийся множитель и указать над ним сколько раз он повторяется. Повторяющийся множитель в данном случае это 2. Повторяется он три раза. Поэтому над двойкой записываем тройку:

23 = 8

Это выражение читается так: «два в третьей степени равно восемь» или «третья степень числа 2 равна 8».

Короткую форму записи перемножения одинаковых множителей используют чаще. Поэтому надо помнить, что если над каким-то числом надписано другое число, то это есть перемножение нескольких одинаковых множителей.

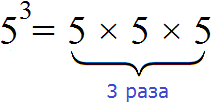

Например, если дано выражение 53, то следует иметь ввиду, что это выражение равносильно записи 5 × 5 × 5.

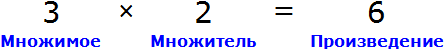

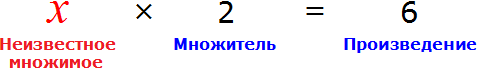

Число, которое повторяется называют основанием степени. В выражении 53 основанием степени является число 5.

А число, которое надписано над числом 5 называют показателем степени. В выражении 53 показателем степени является число 3. Показатель степени показывает сколько раз повторяется основание степени. В нашем случае основание 5 повторяется три раза

Саму операцию перемножения одинаковых множителей называют возведением в степень.

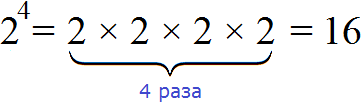

Например, если нужно найти произведение из четырёх одинаковых множителей, каждый из которых равен 2, то говорят, что число 2 возводится в четвёртую степень:

Видим, что число 2 в четвёртой степени есть число 16.

Отметим, что в данном уроке мы рассматриваем степени с натуральным показателем. Это вид степени, показателем которой является натуральное число. Напомним, что натуральными называют целые числа, которые больше нуля. Например, 1, 2, 3 и так далее.

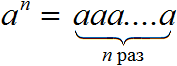

Вообще, определение степени с натуральным показателем выглядит следующим образом:

Степень числа a с натуральным показателем n — это выражение вида an, которое равно произведению n множителей, каждый из которых равен a

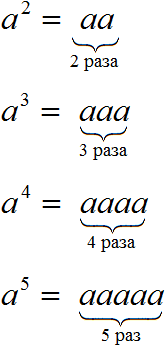

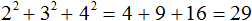

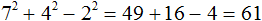

Примеры:

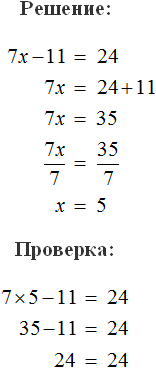

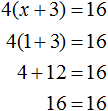

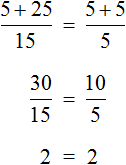

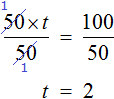

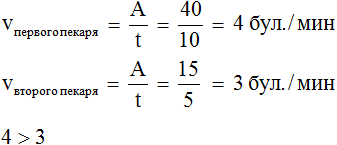

Следует быть внимательным при возведении числа в степень. Часто по невнимательности человек умножает основание степени на показатель.

Например, число 5 во второй степени есть произведение двух множителей каждый из которых равен 5. Это произведение равно 25

![]()

Теперь представим, что мы по невнимательности умножили основание 5 на показатель 2

![]()

Получилась ошибка, поскольку число 5 во второй степени не равно 10.

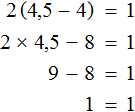

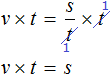

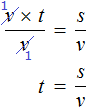

Дополнительно следует упомянуть, что степень числа с показателем 1, есть само это число:

![]()

Например, число 5 в первой степени есть само число 5

![]()

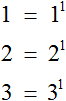

Соответственно, если у числа отсутствует показатель, то надо считать, что показатель равен единице.

Например, числа 1, 2, 3 даны без показателя, поэтому их показатели будут равны единице. Каждое из этих чисел можно записать с показателем 1

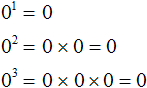

А если возвести 0 в какую-нибудь степень, то получится 0. Действительно, сколько бы раз ничего не умножалось на само себя получится ничего. Примеры:

А выражение 00 не имеет смысла. Но в некоторых разделах математики, в частности анализе и теории множеств, выражение 00 может иметь смысл.

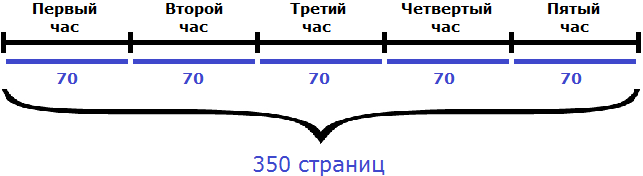

Для тренировки решим несколько примеров на возведение чисел в степени.

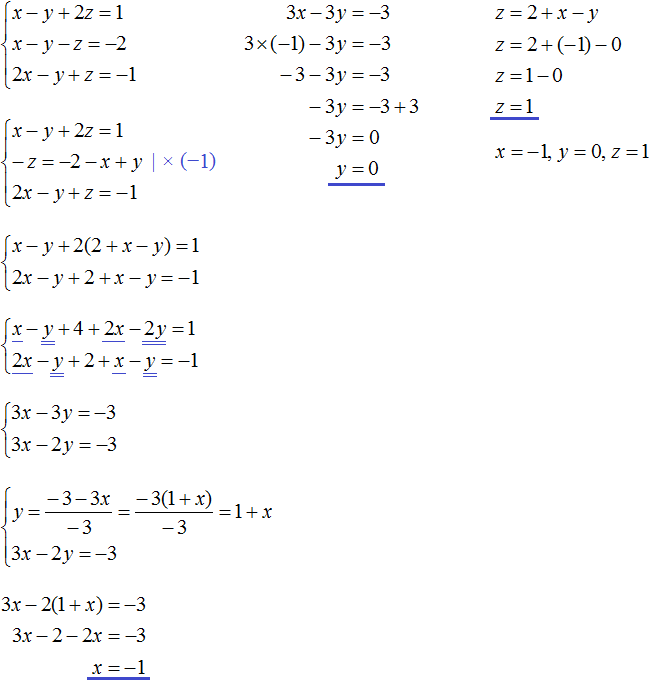

Пример 1. Возвести число 3 во вторую степень.

Число 3 во второй степени это произведение двух множителей, каждый из которых равен 3

32 = 3 × 3 = 9

Пример 2. Возвести число 2 в четвертую степень.

Число 2 в четвертой степени это произведение четырёх множителей, каждый из которых равен 2

24 =2 × 2 × 2 × 2 = 16

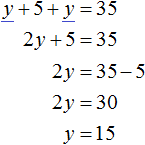

Пример 3. Возвести число 2 в третью степень.

Число 2 в третьей степени это произведение трёх множителей, каждый из которых равен 2

23 =2 × 2 × 2 = 8

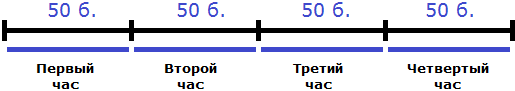

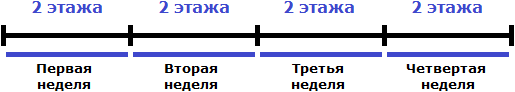

Возведение в степень числа 10

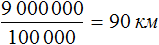

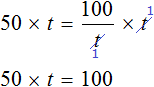

Чтобы возвести в степень число 10, достаточно дописать после единицы количество нулей, равное показателю степени.

Например, возведем число 10 во вторую степень. Сначала запишем само число 10 и в качестве показателя укажем число 2

102

Теперь ставим знак равенства, записываем единицу и после этой единицы записываем два нуля, поскольку количество нулей должно быть равно показателю степени

102 = 100

Значит, число 10 во второй степени это число 100. Связано это с тем, что число 10 во второй степени это произведение двух множителей, каждый из которых равен 10

102 = 10 × 10 = 100

Пример 2. Возведём число 10 в третью степень.

В данном случае после единицы будут стоять три нуля:

103 = 1000

Пример 3. Возведем число 10 в четвёртую степень.

В данном случае после единицы будут стоять четыре нуля:

104 = 10000

Пример 4. Возведем число 10 в первую степень.

В данном случае после единицы будет стоять один нуль:

101 = 10

Представление чисел 10, 100, 1000 в виде степени с основанием 10

Чтобы представить числа 10, 100, 1000 и 10000 в виде степени с основанием 10, нужно записать основание 10, и в качестве показателя указать число, равное количеству нулей исходного числа.

Представим число 10 в виде степени с основанием 10. Видим, что в нём один нуль. Значит, число 10 в виде степени с основанием 10 будет представлено как 101

10 = 101

Пример 2. Представим число 100 в виде степени основанием 10. Видим, что число 100 содержит два нуля. Значит, число 100 в виде степени с основанием 10 будет представлено как 102

100 = 102

Пример 3. Представим число 1 000 в виде степени с основанием 10.

1 000 = 103

Пример 4. Представим число 10 000 в виде степени с основанием 10.

10 000 = 104

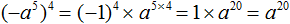

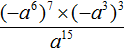

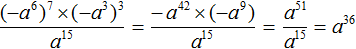

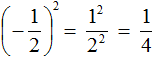

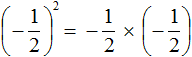

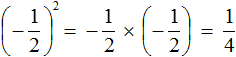

Возведение в степень отрицательного числа

При возведении в степень отрицательного числа, его обязательно нужно заключить в скобки.

Например, возведём отрицательное число −2 во вторую степень. Число −2 во второй степени это произведение двух множителей, каждый из которых равен (−2)

(−2)2 = (−2) × (−2) = 4

Если бы мы не заключили в скобки число −2, то получилось бы что мы вычисляем выражение −22, которое не равно 4. Выражение −2² будет равно −4. Чтобы понять почему, коснёмся некоторых моментов.

Когда мы ставим перед положительным числом минус, мы тем самым выполняем операцию взятия противоположного значения.

Допустим, дано число 2, и нужно найти его противоположное число. Мы знаем, что противоположное числу 2 это число −2. Иными словами, чтобы найти противоположное число для 2, достаточно поставить минус перед этим числом. Вставка минуса перед числом уже считается в математике полноценной операцией. Эту операцию, как было указано выше, называют операцией взятия противоположного значения.

В случае с выражением −22 происходит две операции: операция взятия противоположного значения и возведение в степень. Возведение в степень является более приоритетной операцией, чем взятие противоположного значения.

Поэтому выражение −22 вычисляется в два этапа. Сначала выполняется операция возведения в степень. В данном случае во вторую степень было возведено положительное число 2

Затем выполнилось взятие противоположного значения. Это противоположное значение было найдено для значения 4. А противоположное значение для 4 это −4

−22 = −4

Скобки же имеют самый высокий приоритет выполнения. Поэтому в случае вычисления выражения (−2)2 сначала выполняется взятие противоположного значения, а затем во вторую степень возводится отрицательное число −2. В результате получается положительный ответ 4, поскольку произведение отрицательных чисел есть положительное число.

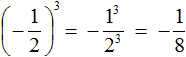

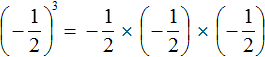

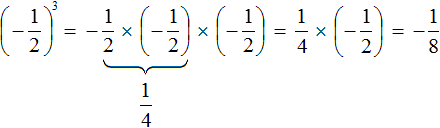

Пример 2. Возвести число −2 в третью степень.

Число −2 в третьей степени это произведение трёх множителей, каждый из которых равен (−2)

(−2)3 = (−2) × (−2) × (−2) = −8

Пример 3. Возвести число −2 в четвёртую степень.

Число −2 в четвёртой степени это произведение четырёх множителей, каждый из которых равен (−2)

(−2)4 = (−2) × (−2) × (−2) × (−2) = 16

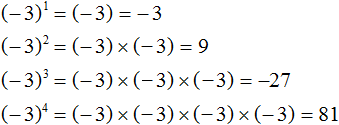

Легко заметить, что при возведении в степень отрицательного числа может получиться либо положительный ответ либо отрицательный. Знак ответа зависит от показателя исходной степени.

Если показатель степени чётный, то ответ будет положительным. Если показатель степени нечётный, ответ будет отрицательным. Покажем это на примере числа −3

В первом и в третьем случае показатель был нечётным числом, поэтому ответ стал отрицательным.

Во втором и в четвёртом случае показатель был чётным числом, поэтому ответ стал положительным.

Пример 7. Возвести число −5 в третью степень.

Число −5 в третьей степени это произведение трёх множителей каждый из которых равен −5. Показатель 3 является нечётным числом, поэтому мы заранее можем сказать, что ответ будет отрицательным:

(−5)3 = (−5) × (−5) × (−5) = −125

Пример 8. Возвести число −4 в четвёртую степень.

Число −4 в четвёртой степени это произведение четырёх множителей, каждый из которых равен −4. При этом показатель 4 является чётным, поэтому мы заранее можем сказать, что ответ будет положительным:

(−4)4 = (−4) × (−4) × (−4) × (−4) = 256

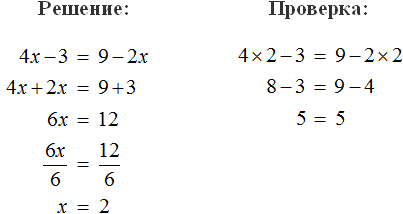

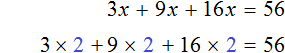

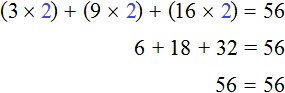

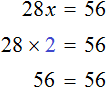

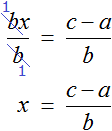

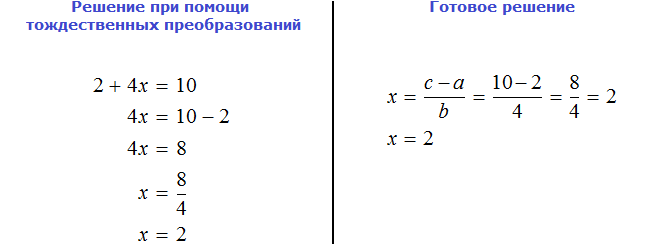

Нахождение значений выражений

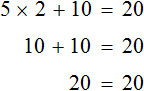

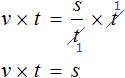

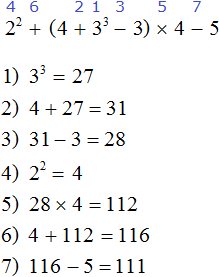

При нахождении значений выражений, не содержащих скобки, возведение в степень будет выполняться в первую очередь, далее умножение и деление в порядке их следования, а затем сложение и вычитание в порядке их следования.

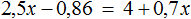

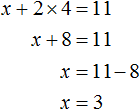

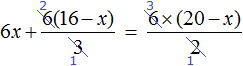

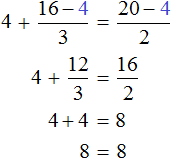

Пример 1. Найти значение выражения 2 + 52

Сначала выполняется возведение в степень. В данном случае во вторую степень возводится число 5 — получается 25. Затем этот результат складывается с числом 2

2 + 52 = 2 + 25 = 27

Пример 10. Найти значение выражения −62 × (−12)

Сначала выполняется возведение в степень. Заметим, что число −6 не взято в скобки, поэтому во вторую степень будет возведено число 6, затем перед результатом будет поставлен минус:

−62 × (−12) = −36 × (−12)

Завершаем пример, умножив −36 на (−12)

−62 × (−12) = −36 × (−12) = 432

Пример 11. Найти значение выражения −3 × 22

Сначала выполняется возведение в степень. Затем полученный результат перемножается с числом −3

−3 × 22 = −3 × 4 = −12

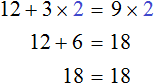

Если выражение содержит скобки, то сначала нужно выполнить действия в этих скобках, далее возведение в степень, затем умножение и деление, а затем сложение и вычитание.

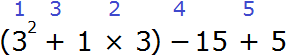

Пример 12. Найти значение выражения (32 + 1 × 3) − 15 + 5

Сначала выполняем действия в скобках. Внутри скобок применяем ранее изученные правила, а именно сначала возводим во вторую степень число 3, затем выполняем умножение 1 × 3, затем складываем результаты возведения в степень числа 3 и умножения 1 × 3. Далее выполняется вычитание и сложение в порядке их следования. Расставим такой порядок выполнения действия над исходным выражением:

(32 + 1 × 3) − 15 + 5 = 12 − 15 + 5 = 2

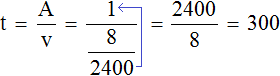

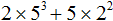

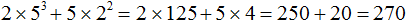

Пример 13. Найти значение выражения 2 × 53 + 5 × 23

Сначала возведем числа в степени, затем выполним умножение и сложим полученные результаты:

2 × 53 + 5 × 23 = 2 × 125 + 5 × 8 = 250 + 40 = 290

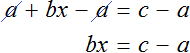

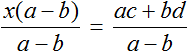

Тождественные преобразования степеней

Над степенями можно выполнять различные тождественные преобразования, тем самым упрощая их.

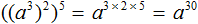

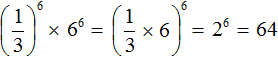

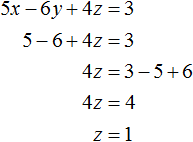

Допустим, потребовалось вычислить выражение (23)2. В данном примере два в третьей степени возводится во вторую степень. Иными словами, степень возводится в другую степень.

(23)2 это произведение двух степеней, каждая из которых равна 23

![]()

При этом каждая из этих степеней является произведением трёх множителей, каждый из которых равен 2

Получили произведение 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, которое равно 64. Значит значение выражения (23)2 или равно 64

![]()

Этот пример можно значительно упростить. Для этого показатели выражения (23)2 можно перемножить и записать это произведение над основанием 2

![]()

Получили 26. Два в шестой степени это произведение шести множителей, каждый из которых равен 2. Это произведение равно 64

![]()

Данное свойство работает по причине того, что 23 это произведение 2 × 2 × 2, которое в свою очередь повторяется два раза. Тогда получается, что основание 2 повторяется шесть раз. Отсюда можно записать, что 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 это 26

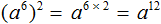

Вообще, для любого основания a с показателями m и n, выполняется следующее равенство:

(an)m = an × m

Это тождественное преобразование называют возведением степени в степень. Его можно прочитать так: «При возведении степени в степень основание оставляют без изменений, а показатели перемножают».

После перемножения показателей, получится другая степень, значение которой можно найти.

Пример 2. Найти значение выражения (32)2

В данном примере основанием является 3, а числа 2 и 2 являются показателями. Воспользуемся правилом возведения степени в степень. Основание оставим без изменений, а показатели перемножим:

![]()

Получили 34. А число 3 в четвёртой степени есть 81

![]()

Рассмотрим остальные преобразования.

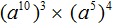

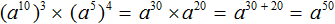

Умножение степеней

Чтобы перемножить степени, нужно по отдельности вычислить каждую степень, и полученные результаты перемножить.

Например, умножим 22 на 33.

22 это число 4, а 33 это число 27. Перемножаем числа 4 и 27, получаем 108

22 × 33 = 4 × 27 = 108

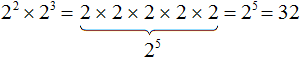

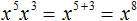

В этом примере основания степеней были разными. В случае, если основания будут одинаковыми, то можно записать одно основание, а в качестве показателя записать сумму показателей исходных степеней.

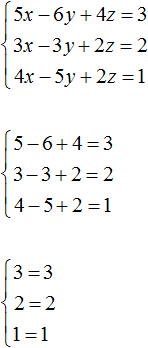

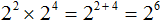

Например, умножим 22 на 23

В данном примере основания у степеней одинаковые. В этом случае можно записать одно основание 2 и в качестве показателя записать сумму показателей степеней 22 и 23. Иными словами, основание оставить без изменений, а показатели исходных степеней сложить. Выглядеть это будет так:

![]()

Получили 25. Число 2 в пятой степени есть 32

![]()

Данное свойство работает по причине того, что 22 это произведение 2 × 2, а 23 это произведение 2 × 2 × 2. Тогда получается произведение из пяти одинаковых множителей, каждый из которых равен 2. Это произведение представимо в виде 25

Вообще, для любого a и показателей m и n выполняется следующее равенство:

![]()

Это тождественное преобразование носит название основного свойства степени. Его можно прочитать так: «При перемножении степеней с одинаковыми основаниями, основание оставляют без изменений, а показатели складывают».

Отметим, что данное преобразование можно применять при любом количестве степеней. Главное, чтобы основание было одинаковым.

Например, найдем значение выражения 21 × 22 × 23. Основание 2 оставим без изменений, а показатели сложим:

![]()

В некоторых задачах достаточным бывает выполнить соответствующее преобразование, не вычисляя итоговую степень. Это конечно же очень удобно, поскольку вычислять большие степени не так-то просто.

Пример 1. Представить в виде степени выражение 58 × 25

В данной задаче нужно сделать так, чтобы вместо выражения 58 × 25 получилась одна степень.

Число 25 можно представить в виде 52. Тогда получим следующее выражение:

![]()

В этом выражении можно применить основное свойство степени — основание 5 оставить без изменений, а показатели 8 и 2 сложить:

![]()

Задачу можно считать решённой, поскольку мы представили выражение 58 × 25 в виде одной степени, а именно в виде степени 510.

Запишем решение покороче:

![]()

Пример 2. Представить в виде степени выражение 29 × 32

Число 32 можно представить в виде 25. Тогда получим выражение 29 × 25. Далее можно применить основание свойство степени — основание 2 оставить без изменений, а показатели 9 и 5 сложить. В результате получится следующее решение:

![]()

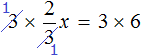

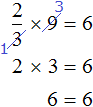

Пример 3. Вычислите произведение 3 × 3, используя основное свойство степени.

Все хорошо знают, что три умножить на три равно девять, но задача требует в ходе решения воспользоваться основным свойством степени. Как это сделать?

Вспоминаем, что если число дано без показателя, то показатель нужно считать равным единице. Стало быть сомножители 3 и 3 можно записать в виде 31 и 31

31 × 31

Теперь воспользуемся основным свойством степени. Основание 3 оставляем без изменений, а показатели 1 и 1 складываем:

31 × 31 = 32

Далее вычисляем значение выражения. Число 3 во второй степени равно числу 9

31 × 31 = 32 = 9

Пример 4. Вычислите произведение 2 × 2 × 32 × 33, используя основное свойство степени.

Произведение 2 × 2 заменим на 21 × 21, затем на 21 + 1, а затем на 22. Произведение 32 × 33 заменим на 32 + 3, а затем на 35

![]()

Далее вычисляем значение каждой степени и находим произведение:

![]()

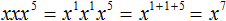

Пример 5. Выполнить умножение x × x

Это два одинаковых буквенных сомножителя с показателями 1. Для наглядности запишем эти показатели. Далее основание x оставим без изменений, а показатели сложим:

![]()

Находясь у доски, не следует записывать перемножение степеней с одинаковыми основаниями так подробно, как это сделано здесь. Такие вычисления нужно выполнять в уме. Подробная запись скорее всего будет раздражать учителя и он снизит за это оценку. Здесь же подробная запись дана, чтобы материал был максимально доступным для понимания.

Решение данного примера желательно записать так:

![]()

Пример 6. Выполнить умножение x2 × x

Показатель второго сомножителя равен единице. Для наглядности запишем его. Далее основание оставим без изменений, а показатели сложим:

![]()

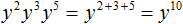

Пример 7. Выполнить умножение y3y2y

Показатель третьего сомножителя равен единице. Для наглядности запишем его. Далее основание оставим без изменений, а показатели сложим:

![]()

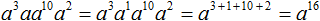

Пример 8. Выполнить умножение aa3a2a5

Показатель первого сомножителя равен единице. Для наглядности запишем его. Далее основание оставим без изменений, а показатели сложим:

![]()

Пример 9. Представить степень 38 в виде произведения степеней с одинаковыми основаниями.

В данной задаче нужно составить произведение степеней, основания которых будут равны 3, и сумма показателей которых будет равна 8. Можно использовать любые показатели. Представим степень 38 в виде произведения степеней 35 и 33

![]()

В данном примере мы опять же опирались на основное свойство степени. Ведь выражение 35 × 33 можно записать как 35 + 3, откуда 38.

Конечно можно было представить степень 38 в виде произведения других степеней. Например, в виде 37 × 31, поскольку это произведение тоже равно 38

![]()

Представление степени в виде произведения степеней с одинаковыми основаниями это по большей части творческая работа. Поэтому не нужно бояться экспериментировать.

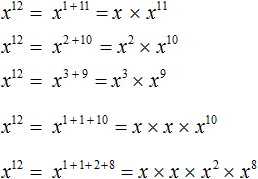

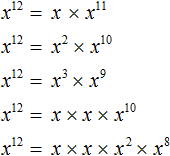

Пример 10. Представить степень x12 в виде различных произведений степеней с основаниями x.

Воспользуемся основным свойство степени. Представим x12 в виде произведений с основаниями x, и сумма показателей которых равна 12

Конструкции с суммами показателей были записаны для наглядности. Чаще всего их можно пропустить. Тогда получится компактное решение:

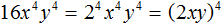

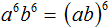

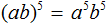

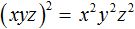

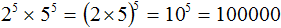

Возведение в степень произведения

Чтобы возвести в степень произведение, нужно возвести в указанную степень каждый множитель этого произведения и перемножить полученные результаты.

Например, возведём во вторую степень произведение 2 × 3. Возьмём в скобки данное произведение и в качестве показателя укажем 2

![]()

Теперь возведём во вторую степень каждый множитель произведения 2 × 3 и перемножим полученные результаты:

![]()

Принцип работы данного правила основан на определении степени, которое было дано в самом начале.

Возвести произведение 2 × 3 во вторую степень означает повторить данное произведение два раза. А если повторить его два раза, то можно получить следующее:

2 × 3 × 2 × 3

От перестановки мест сомножителей произведение не меняется. Это позволяет сгруппировать одинаковые множители:

2 × 2 × 3 × 3

Повторяющиеся множители можно заменить на короткие записи — основания с показателями. Произведение 2 × 2 можно заменить на 22, а произведение 3 × 3 можно заменить на 32. Тогда выражение 2 × 2 × 3 × 3 обращается в выражение 22 × 32.

Пусть ab исходное произведение. Чтобы возвести данное произведение в степень n, нужно по отдельности возвести множители a и b в указанную степень n

![]()

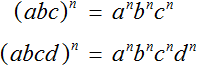

Данное свойство справедливо для любого количества множителей. Следующие выражения также справедливы:

Пример 2. Найти значение выражения (2 × 3 × 4)2

В данном примере нужно возвести во вторую степень произведение 2 × 3 × 4. Чтобы сделать это, нужно возвести во вторую степень каждый множитель этого произведения и перемножить полученные результаты:

![]()

Пример 3. Возвести в третью степень произведение a × b × c

Заключим в скобки данное произведение, и в качестве показателя укажем число 3

![]()

Далее возводим в третью степень каждый множитель данного произведения:

![]()

Пример 4. Возвести в третью степень произведение 3xyz

Заключим в скобки данное произведение, и в качестве показателя укажем 3

(3xyz)3

Возведём в третью степень каждый множитель данного произведения:

(3xyz)3 = 33x3y3z3

Число 3 в третьей степени равно числу 27. Остальное оставим без изменений:

(3xyz)3 = 33x3y3z3 = 27x3y3z3

В некоторых примерах умножение степеней с одинаковыми показателями можно заменять на произведение оснований с одним показателем.

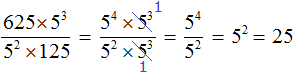

Например, вычислим значение выражения 52 × 32. Возведем каждое число во вторую степень и перемножим полученные результаты:

52 × 32 = 25 × 9 = 225

Но можно не вычислять по отдельности каждую степень. Вместо этого, данное произведение степеней можно заменить на произведение с одним показателем (5 × 3)2. Далее вычислить значение в скобках и возвести полученный результат во вторую степень:

52 × 32 = (5 × 3)2 = (15)2 = 225

В данном случае опять же было использовано правило возведения в степень произведения. Ведь, если (a × b)n = an × bn, то an × bn = (a × b)n. То есть левая и правая часть равенства поменялись местами.

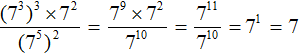

Возведение степени в степень

Это преобразование мы рассматривали в качестве примера, когда пытались понять суть тождественных преобразований степеней.

При возведении степени в степень основание оставляют без изменений, а показатели перемножают:

(an)m = an × m

К примеру, выражение (23)2 является возведением степени в степень — два в третьей степени возводится во вторую степень. Чтобы найти значение этого выражения, основание можно оставить без изменений, а показатели перемножить:

(23)2 = 23 × 2 = 26

Далее вычислить степень 26, которая равна 64

(23)2 = 23 × 2 = 26 = 64

Данное правило основано на предыдущих правилах: возведении в степень произведения и основного свойства степени.

Вернёмся к выражению (23)2. Выражение в скобках 23 представляет собой произведение из трёх одинаковых множителей, каждый из которых равен 2. Тогда в выражении (23)2 степень, находящуюся внутри скобок можно заменить на произведение 2 × 2 × 2.

(2 × 2 × 2)2

А это есть возведение в степень произведения, которое мы изучили ранее. Напомним, что для возведения в степень произведения, нужно возвести в указанную степень каждый множитель данного произведения и полученные результаты перемножить:

(2 × 2 × 2)2 = 22 × 22 × 22

Теперь имеем дело с основным свойством степени. Основание оставляем без изменений, а показатели складываем:

(2 × 2 × 2)2 = 22 × 22 × 22 = 22 + 2 + 2 = 26

Как и раньше получили 26. Значение этой степени равно 64

(2 × 2 × 2)2 = 22 × 22 × 22 = 22 + 2 + 2 = 26 = 64

В степень также может возводиться произведение, сомножители которого тоже являются степенями.

Например, найдём значение выражения (22 × 32)3. Здесь показатели каждого множителя нужно умножить на общий показатель 3. Далее найти значение каждой степени и вычислить произведение:

(22 × 32)3 = 22×3 × 32×3 = 26 × 36 = 64 × 729 = 46656

Примерно тоже самое происходит при возведении в степени произведения. Мы говорили, что при возведении в степень произведения, в указанную степень возводится каждый множитель этого произведения.

Например, чтобы возвести произведение 2 × 4 в третью степень, нужно записать следующее выражение:

![]()

Но ранее было сказано, что если число дано без показателя, то показатель надо считать равным единице. Получается, что множители произведения 2 × 4 изначально имеют показатели равные 1. Значит в третью степень возводилось выражение 21 × 41. А это есть возведение степени в степень.

Перепишем решение с помощью правила возведения степени в степень. У нас должен получиться тот же результат:

![]()

Пример 2. Найти значение выражения (33)2

Основание оставляем без изменений, а показатели перемножаем:

![]()

Получили 36. Число 3 в шестой степени есть число 729

![]()

Пример 3. Выполнить возведение в степень в выражении (xy)³

Возведём в третью степень каждый множитель произведения:

![]()

Пример 4. Выполнить возведение в степень в выражении (abc)⁵

Возведём в пятую степень каждый множитель произведения:

![]()

Пример 5. Выполнить возведение в степень в выражении (−2ax)3

Возведём в третью степень каждый множитель произведения:

![]()

Поскольку в третью степень возводилось отрицательное число −2, оно было взято в скобки.

Далее нужно вычислить то, что вычисляется. В данном случае можно вычислить (−2)3 — получится −8. Буквенная часть останется без изменений:

![]()

Пример 6. Выполнить возведение в степень в выражении (10xy)2

![]()

Пример 7. Выполнить возведение в степень в выражении (−5x)3

![]()

Пример 8. Выполнить возведение в степень в выражении (−3y)4

![]()

Пример 9. Выполнить возведение в степень в выражении (−2abx)⁴

![]()

Пример 10. Упростите выражение x5 × (x2)3

Степень x5 пока оставим без изменений, а в выражении (x2)3 выполним возведение степени в степени:

x5 × (x2)3 = x5 × x2 × 3 = x5 × x6

Теперь выполним умножение x5× x6. Для этого воспользуемся основным свойством степени — основание x оставим без изменений, а показатели сложим:

x5 × (x2)3 = x5 × x2× 3 = x5 × x6 = x5 + 6 = x11

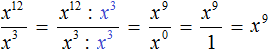

Пример 9. Найти значение выражения 43 × 22, используя основное свойство степени.

Основное свойство степени можно использовать в случае, если основания исходных степеней одинаковы. В данном примере основания разные, поэтому для начала исходное выражение нужно немного видоизменить, а именно сделать так, чтобы основания степеней стали одинаковыми.

Посмотрим внимательно на степень 43. Основание у этой степени есть число 4, которое можно представить в виде 22. Тогда исходное выражение примет вид (22)3 × 22. Выполнив возведение степени в степень в выражении (22)3, мы получим 26. Тогда исходное выражение примет вид 26 × 22, вычислить которое можно, используя основное свойство степени.

Запишем решение данного примера:

![]()

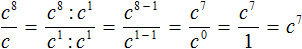

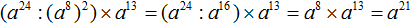

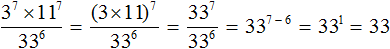

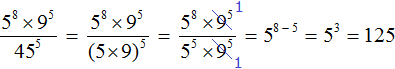

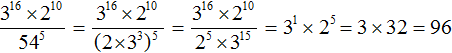

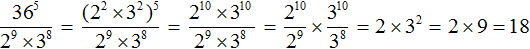

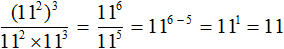

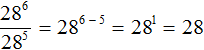

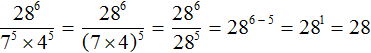

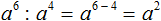

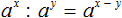

Деление степеней

Чтобы выполнить деление степеней, нужно найти значение каждой степени, затем выполнить деление обыкновенных чисел.

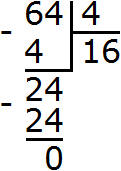

Например, разделим 43 на 22.

Вычислим 43, получим 64. Вычислим 22, получим 4. Теперь разделим 64 на 4, получим 16

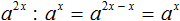

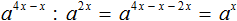

Если при делении степеней основания окажутся одинаковыми, то основание можно оставить без изменений, а из показателя степени делимого вычесть показатель степени делителя.

Например, найдем значение выражения 23 : 22

Основание 2 оставим без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя:

![]()

Значит, значение выражения 23 : 22 равно 2.

Данное свойство основано на умножении степеней с одинаковыми основаниями, или как мы привыкли говорить на основном свойстве степени.

Вернемся к предыдущему примеру 23 : 22. Здесь делимое это 23, а делитель 22.

Разделить одно число на другое означает найти такое число, которое при умножении на делитель даст в результате делимое.

В нашем случае, разделить 23 на 22 означает найти такую степень, которая при умножении на делитель 22 даст в результате 23. А какую степень можно умножить на 22, чтобы получить 23 ? Очевидно, что только степень 21. Из основного свойства степени имеем:

![]()

Убедиться, что значение выражения 23 : 22 равно 21 можно непосредственно вычислив само выражение 23 : 22. Для этого сначала найдём значение степени 23, получим 8. Затем найдём значение степени 22, получим 4. Разделим 8 на 4, получим 2 или 21, поскольку 2 = 21.

23 : 22 = 8 : 4 = 2

Таким образом, при делении степеней с одинаковыми основаниями выполняется следующее равенство:

![]()

Может случиться и так, что одинаковыми могут оказаться не только основания, но и показатели. В этом случае в ответе получится единица.

Например, найдём значение выражения 22 : 22. Вычислим значение каждой степени и выполним деление получившихся чисел:

![]()

При решении примера 22 : 22 также можно применить правило деления степеней с одинаковыми основаниями. В результате получается число в нулевой степени, поскольку разность показателей степеней 22 и 22 равна нулю:

![]()

В математике принято считать, что любое число в нулевой степени есть единица:

![]()

Почему число 2 в нулевой степени равно единице мы выяснили выше. Если вычислить 22 : 22 обычным методом, не используя правило деления степеней, получится единица.

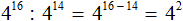

Пример 2. Найти значение выражения 412 : 410

Воспользуемся правилом деления степеней. Основание 4 оставим без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя:

412 : 410 = 412 − 10 = 42 = 16

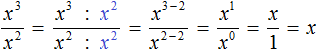

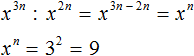

Пример 3. Представить частное x3 : x в виде степени с основанием x

Воспользуемся правилом деления степеней. Основание x оставим без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя. Показатель делителя равен единице. Для наглядности запишем его:

![]()

Пример 4. Представить частное x3 : x2 в виде степени с основанием x

Воспользуемся правилом деления степеней. Основание x оставим без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя:

![]()

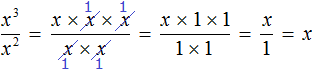

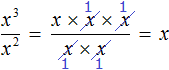

Деление степеней можно записывать в виде дроби. Так, предыдущий пример можно записать следующим образом:

![]()

Числитель и знаменатель дроби ![]() разрешается записывать в развёрнутом виде, а именно в виде произведений одинаковых множителей. Степень x3 можно записать как x × x × x, а степень x2 как x × x. Тогда конструкцию x3 − 2 можно будет пропустить и воспользоваться сокращением дроби. В числителе и в знаменателе можно будет сократить по два множителя x. В результате останется один множитель x

разрешается записывать в развёрнутом виде, а именно в виде произведений одинаковых множителей. Степень x3 можно записать как x × x × x, а степень x2 как x × x. Тогда конструкцию x3 − 2 можно будет пропустить и воспользоваться сокращением дроби. В числителе и в знаменателе можно будет сократить по два множителя x. В результате останется один множитель x

Или ещё короче:

Также, полезно уметь быстро сокращать дроби, состоящие из степеней. Например, дробь ![]() можно сократить на x2. Чтобы сократить дробь

можно сократить на x2. Чтобы сократить дробь ![]() на x2 нужно числитель и знаменатель дроби

на x2 нужно числитель и знаменатель дроби ![]() разделить на x2

разделить на x2

Деление степеней подробно можно не расписывать. Приведённое сокращение можно выполнить короче:

Или ещё короче:

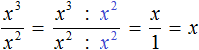

Пример 5. Выполнить деление x12 : x3

Воспользуемся правилом деления степеней. Основание x оставим без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя:

![]()

Запишем решение при помощи сокращения дроби. Деление степеней x12 : x3 запишем в виде ![]() . Далее сократим данную дробь на x3.

. Далее сократим данную дробь на x3.

Пример 6. Найти значение выражения ![]()

В числителе выполним умножение степеней с одинаковыми основаниями:

![]()

Теперь применяем правило деления степеней с одинаковыми основаниями. Основание 7 оставляем без изменений, а из показателя степени делимого вычтем показатель степени делителя:

![]()

Завершаем пример, вычислив степень 72

![]()

Пример 7. Найти значение выражения ![]()

Выполним в числителе возведение степени в степень. Сделать это нужно с выражением (23)4

![]()

Теперь выполним в числителе умножение степеней с одинаковыми основаниями:

![]()

Теперь применяем правило деления степеней с одинаковыми основаниями:

![]()

Значит, значение выражения ![]() равно 16

равно 16

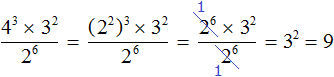

В некоторых примерах можно сокращать одинаковые множители в ходе решения. Это позволяет упростить выражение и само вычисление в целом.

Например, найдём значение выражения ![]() . Степень 43 запишем в виде возведения степени в степень (22)3. Тогда получим следующее выражение:

. Степень 43 запишем в виде возведения степени в степень (22)3. Тогда получим следующее выражение:

![]()

В числителе выполним возведение степени в степень. Сделать это нужно с выражением (22)3

![]()

В числителе и в знаменателе получившегося выражения содержится степень 26, которую можно сократить на 26

Видим, что в результате осталась единственная степень 32, значение которой равно 9.

Пример 8. Найти значение выражения

В знаменателе содержится произведение степеней с одинаковыми показателями. Согласно правилу возведения в степень произведения, конструкцию 75 × 45 можно представить в виде степени с одним показателем (7 × 4)5. Далее перемножим выражение в скобках, получим 285. В результате исходное выражение примет следующий вид:

![]()

Теперь можно применить правило деления степеней:

Значит, значение выражения  равно 28. Запишем решение полностью:

равно 28. Запишем решение полностью:

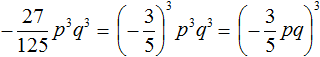

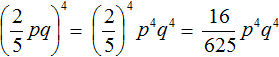

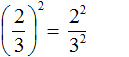

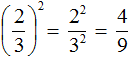

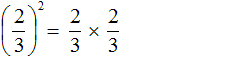

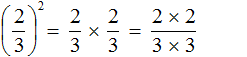

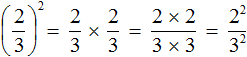

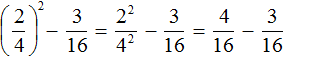

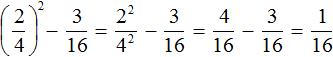

Возведение в степень обыкновенных дробей

Чтобы возвести в степень обыкновенную дробь, нужно возвести в указанную степень числитель и знаменатель этой дроби.

Например, возведём обыкновенную дробь во вторую степень. Возьмём в скобки данную дробь и в качестве показателя укажем 2

![]()

Если не брать в скобки всю дробь, то это равносильно возведению в степень только числителя данной дроби. Иными словами, если мы хотим возвести во вторую степень дробь , мы не должны записывать это как

![]() .

.

Итак, чтобы вычислить значение выражения ![]() , нужно возвести во вторую степень числитель и знаменатель данной дроби:

, нужно возвести во вторую степень числитель и знаменатель данной дроби:

Получили дробь в числителе и в знаменателе которой содержатся степени. Вычислим каждую степень по отдельности

Значит обыкновенная дробь во второй степени равна дроби

![]() .

.

Приведённое правило работает следующим образом. Дробь во второй степень это произведение двух дробей, каждая из которых равна

Мы помним, что для перемножения дробей необходимо перемножить их числители и знаменатели:

А поскольку в числителе и в знаменателе происходит перемножение одинаковых множителей, то выражения 2 × 2 и 3 × 3 можно заменить на 22 и 32 соответственно:

Откуда и получится ответ ![]() .

.

Вообще, для любого a и b ≠ 0 выполняется следующее равенство:

Это тождественное преобразование называют возведением в степень обыкновенной дроби.

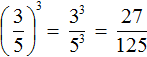

Пример 2. Возвести дробь ![]() в третью степень

в третью степень

Заключим данную дробь в скобки и в качестве показателя укажем число 3. Далее возведём числитель и знаменатель данной дроби в третью степень и вычислим получившуюся дробь:

Отрицательная дробь возводится в степень таким же образом, но перед вычислениями надо определиться какой знак будет иметь ответ. Если показатель четный, то ответ будет положительным. Если показатель нечетный, то ответ будет отрицательным.

Например, возведём дробь ![]() во вторую степень:

во вторую степень:

Показатель является чётным числом. Значит ответ будет положительным. Далее применяем правило возведения в степень дроби и вычисляем получившуюся дробь:

Ответ положителен по причине того, что выражение  представляет собой произведение двух сомножителей, каждый из которых равен дроби

представляет собой произведение двух сомножителей, каждый из которых равен дроби ![]()

А произведение отрицательных чисел (в том числе и рациональных) есть положительное число:

Если возводить дробь ![]() в третью степень, то ответ будет отрицательным, поскольку в данном случае показатель будет нечётным числом. Правило возведения в степень остаётся тем же, но перед выполнением этого возведения, нужно будет поставить минус:

в третью степень, то ответ будет отрицательным, поскольку в данном случае показатель будет нечётным числом. Правило возведения в степень остаётся тем же, но перед выполнением этого возведения, нужно будет поставить минус:

Здесь ответ отрицателем по причине того, что выражение  представляет собой произведение трёх множителей, каждый из которых равен дроби

представляет собой произведение трёх множителей, каждый из которых равен дроби ![]()

Сначала перемножили ![]() и

и ![]() , получили

, получили ![]() , но затем умножив

, но затем умножив ![]() на

на ![]() мы получим отрицательный ответ

мы получим отрицательный ответ ![]()

Пример 3. Найти значение выражения

Выполним возведение в степень обыкновенной дроби:

Далее вычислим значение получившегося выражения:

Возведение в степень десятичных дробей

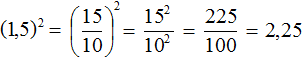

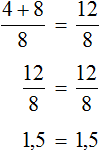

При возведении в степень десятичной дроби её необходимо заключить в скобки. Например, возведём во вторую степень десятичную дробь 1,5

![]()

Допускается переводить десятичную дробь в обыкновенную и возводить в степень эту обыкновенную дробь. Решим предыдущий пример, переведя десятичную дробь в обыкновенную:

Пример 2. Найти значение степени (−1,5)3

Показатель степени является нечётным числом. Значит ответ будет отрицательным

![]()

Пример 3. Найти значение степени (−2,4)2

Показатель степени является чётным числом. Значит ответ будет положительным:

![]()

Задания для самостоятельного решения

и найдите значение получившейся степени при x = 3 и n = 2

и найдите значение получившейся степени при x = 3 и n = 2

Понравился урок?

Вступай в нашу новую группу Вконтакте и начни получать уведомления о новых уроках

Возникло желание поддержать проект?

Используй кнопку ниже

Операции над множествами

Пересечение множеств

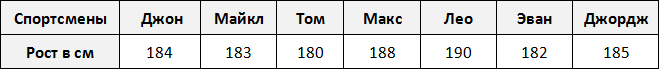

Рассмотрим два множества: множество друзей Джона и множество друзей Майкла.

| Друзья Джона = { | Том, Фред, Макс, Джорж } |

| Друзья Майкла = { | Лео, Том, Фред, Эван } |

Видим, что Том и Фред одновременно являются друзьями Джона и Майкла.

Говоря на языке множеств, элементы Том и Фред принадлежат как множеству друзей Джона, так и множеству друзей Майкла.

Зададим новое множество с названием «Общие друзья Джона и Майкла» и в качестве элементов добавим в него Тома и Фреда:

| Общие друзья Джона и Майкла | = { Том, Фред } |

В данном случае множество «Общие друзья Джона и Майкла» является пересечением множеств друзей Джона и Майкла.

Пересечением двух (или нескольких) исходных множеств называется множество, которое состоит из элементов, принадлежащих каждому из исходных множеств.

В нашем случае элементы Том и Фред принадлежат каждому из исходных множеств, а именно: множеству друзей Джона и множеству друзей Майкла.

Обозначим множество друзей Джона через букву A, множество друзей Майкла — через букву B, а множество общих друзей Джона и Майкла обозначим через букву C:

A = { Том, Фред, Макс, Джордж }

B = { Лео, Том, Фред, Эван }

C = { Том, Фред }

Тогда пересечением множеств A и B будет множество C и записываться следующим образом:

A ∩ B = C

Символ ∩ означает пересечение.

Говоря о множестве, обычно подразумевают элементы, принадлежащие этому множеству. Символ пересечения ∩ читается, как союз И. Тогда выражение A ∩ B = C можно прочитать следующим образом:

«Элементы, принадлежащие множеству A И множеству B, есть элементы, принадлежащие множеству C».

Или еще проще:

«Друзья, одновременно принадлежащие Джону И Майклу, есть общие друзья Джона и Майкла».

Теперь представим, что у Джона и Майкла нет общих друзей. Для удобства, как и прежде обозначим множество друзей Джона через букву A, а множество друзей Майкла через букву B

A = { Макс, Джордж }

B = { Лео, Эван }

В этом случае говорят, что исходные множества не имеют общих элементов и пересечением таких множеств является пустое множество. Пустое множество обозначается символом ∅

A ∩ B = ∅

Пример 2. Рассмотрим два множества: множество A, состоящее из чисел 1, 2, 3, 5, 7 и множество B, состоящее из чисел 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18

A = { 1, 2, 3, 5, 7 }

B = { 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 }

Зададим новое множество C и добавим в него элементы, которые одновременно принадлежат множеству A и множеству B

C = { 1, 2, 3 }

Множество С является пересечением множеств A и B, поскольку элементы множества C одновременно принадлежат множеству A и множеству B

Пример 3. Рассмотрим два множества: множество A, состоящее из чисел 1, 5, 7, 9 и множество B, состоящее из чисел 1, 4, 5, 7

A = { 1, 5, 7, 9 }

B = { 1, 4, 5, 7 }

Зададим новое множество C и добавим в него элементы, которые одновременно принадлежат множеству A и множеству B

C = { 1, 5, 7 }

Множество С является пересечением множеств A и B, поскольку элементы множества C одновременно принадлежат множеству A и множеству B.

Пример 4. Найти пересечение следующих множеств:

A = { 1, 2, 3, 7, 9 }

B = { 1, 3, 5, 7, 9}

С = { 3, 4, 5, 8, 9}

Пересечением множеств A, B и C будет множество, состоящее из элементов, принадлежащих каждому из множеств A, B и C. Этими элементами являются числа 3 и 9.

Зададим новое множество D и добавим в него элементы 3 и 9. Затем с помощью символа пересечения ∩ запишем, что пересечением множеств A, B и C является множество D

D = { 3, 9}

A ∩ B ∩ C = D

Чтобы найти пересечение, вовсе необязательно задавать множества с помощью букв. Если элементов мало, то множество можно задать прямым перечислением элементов.

К примеру, пусть первое множество состоит из элементов 1, 3, 5, а второе из элементов 2, 3, 5. Пересечением в данном случае является множество, состоящее из элементов 3 и 5. Чтобы записать пересечение, можно воспользоваться прямым перечислением:

{ 1, 3, 5 } ∩ { 2, 3, 5 } = { 3, 5 }

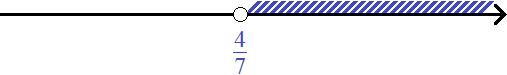

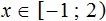

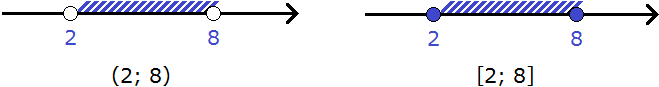

Числовые промежутки, которые мы рассмотрели в предыдущих уроках, тоже являются множествами. Элементами таких множеств являются числа, входящие в числовой промежуток.

Например, отрезок [2; 6] можно понимать, как множество всех чисел от 2 до 6. Для наглядности можно перечислить все целые числа, принадлежащие данному отрезку:

2, 3, 4, 5, 6 ∈ [2; 6]

Следует иметь ввиду, что мы перечислили только целые числа. Отрезку [2; 6] также принадлежат и другие числа, не являющиеся целыми, например, десятичные дроби. Десятичные дроби располагаются между целыми числами, но их количество настолько велико, что перечислить их не представляется возможным.

Еще пример. Интервал (2; 6) можно понимать, как множество всех чисел от 2 до 6, кроме чисел 2 и 6. Ранее мы говорили, что интервал это такой числовой промежуток, границы которого не принадлежат ему. Для наглядности можно перечислить все целые числа, принадлежащие интервалу (2; 6):

3, 4, 5 ∈ (2; 6)

Поскольку числовые промежутки являются множествами, то мы можем находить пересечения между различными числовыми промежутками. Рассмотрим несколько примеров.

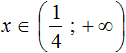

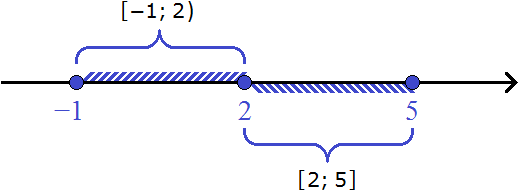

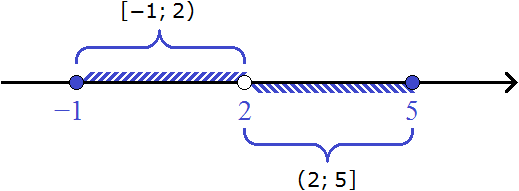

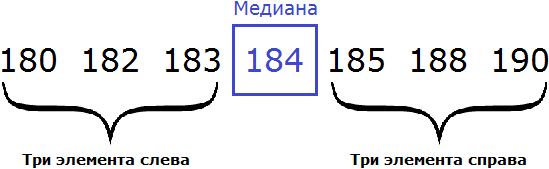

Пример 5. Даны два числовых промежутка: [2; 6] и [4; 8]. Найти их пересечение.

Оба промежутка обрамлены квадратными скобками, значит их границы принадлежат им.

Для наглядности перечислим все целые числа, принадлежащие промежуткам [2; 6] и [4; 8]:

2, 3, 4, 5, 6 ∈ [2; 6]

4, 5, 6, 7, 8 ∈ [4; 8]

Видно, что числа 4, 5, 6 принадлежат как первому промежутку [2; 6], так и второму [4; 8].

Тогда пересечением числовых промежутков [2; 6] и [4; 8] будет числовой промежуток [4; 6]

[2; 6] ∩ [4; 8] = [4; 6]

Изобразим промежутки [2; 6] и [4; 8] на координатной прямой. На верхней области отметим числовой промежуток [2; 6], на нижней — промежуток [4; 8]

![]()

Видно, что числа, принадлежащие промежутку [4; 6], принадлежат как промежутку [2; 6], так и промежутку [4; 8]. Можно также заметить, что штрихи, входящие в промежутки [2; 6] и [4; 8] пересекаются в промежутке [4; 6]. В такой ситуации, когда перед глазами есть координатная прямая, понятие пересечения множеств можно понимать в прямом смысле что очень удобно.

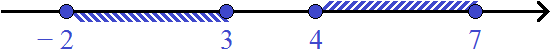

Пример 6. Найти пересечение числовых промежутков [−2; 3] и [4; 7]

Оба промежутка обрамлены квадратными скобками, значит их границы принадлежат им.

Для наглядности перечислим все целые числа, принадлежащие промежуткам [−2; 3] и [4; 7]:

−2, −1, 0, 1, 2, 3 ∈ [−2; 3]

4, 5, 6, 7 ∈ [4; 7]

Видно, что числовые промежутки [−2; 3] и [4; 7] не имеют общих чисел. Поэтому их пересечением будет пустое множество:

[−2; 3] ∩ [4; 7] = Ø

Если изобразить числовые промежутки [−2; 3] и [4; 7] на координатной прямой, то можно увидеть, что они нигде не пересекаются:

Пример 7. Дано множество из одного элемента { 2 }. Найти его пересечение с промежутком (−3; 4)

Множество, состоящее из одного элемента { 2 }, на координатной прямой изображается в виде закрашенного кружка, а числовой промежуток (−3; 4) это интервал, границы которого не принадлежат ему. Значит границы −3 и 4 будут изображаться в виде пустых кружков:

![]()

Пересечением множества { 2 } и числового промежутка (−3; 4) будет множество, состоящее из одного элемента { 2 }, поскольку элемент 2 принадлежит как множеству { 2 }, так и числовому промежутку (−3; 4)

{ 2 } ∩ (−3; 4) = { 2 }

На самом деле мы уже занимались пересечением числовых промежутков, когда решали системы линейных неравенств. Вспомните, как мы решали их. Сначала находили множество решений первого неравенства, затем множество решений второго. Затем находили множество решений, которые удовлетворяют обоим неравенствам.

По сути, множество решений, удовлетворяющих обоим неравенствам, является пересечением множеств решений первого и второго неравенства. Роль этих множеств берут на себя числовые промежутки.

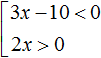

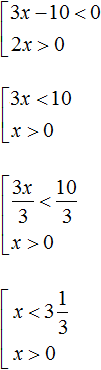

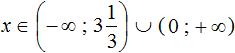

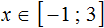

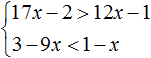

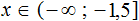

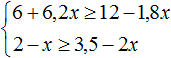

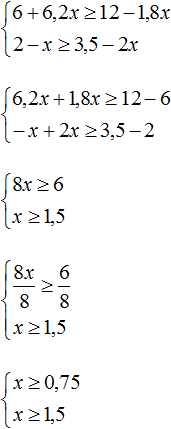

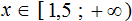

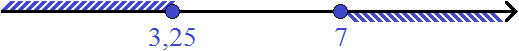

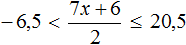

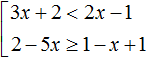

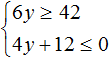

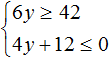

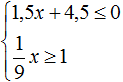

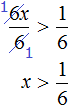

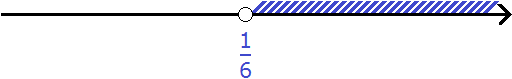

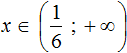

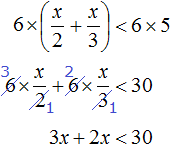

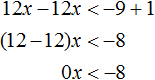

Например, чтобы решить систему неравенств  , мы должны сначала найти множества решений каждого неравенства, затем найти пересечение этих множеств.

, мы должны сначала найти множества решений каждого неравенства, затем найти пересечение этих множеств.

В данном примере решением первого неравенства x ≥ 3 является множество всех чисел, которые больше 3 (включая само число 3). Иначе говоря, решением неравенства является числовой промежуток [3; +∞)

Решением второго неравенства x ≤ 6 является множество всех чисел, которые меньше 6 (включая само число 6). Иначе говоря, решением неравенства является числовой промежуток (−∞; 6]

А общим решением системы будет пересечение множеств решений первого и второго неравенства, то есть пересечение числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]

Если мы изобразим множество решений системы  на координатной прямой, то увидим, что эти решения принадлежат промежутку [3; 6], который в свою очередь является пересечением промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]

на координатной прямой, то увидим, что эти решения принадлежат промежутку [3; 6], который в свою очередь является пересечением промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]

[3; +∞) ∩ (−∞; 6] = [3; 6]

Поэтому в качестве ответа мы указывали, что значения переменной x принадлежат числовому промежутку [3; 6], то есть пересечению множеств решений первого и второго неравенства

x ∈ [3; 6]

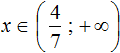

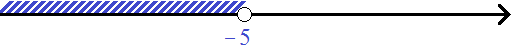

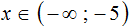

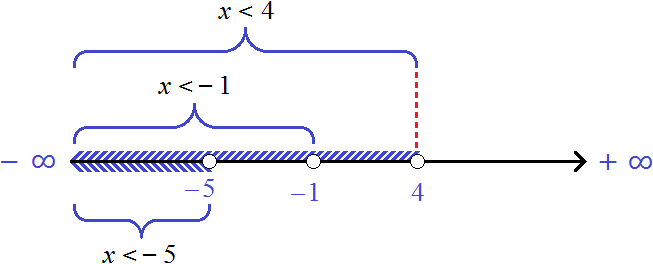

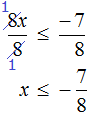

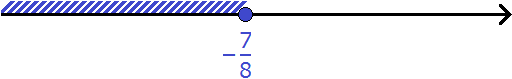

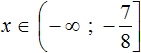

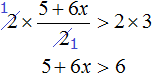

Пример 2. Решить неравенство

Все неравенства, входящие в систему уже решены. Нужно только указать те решения, которые являются общими для всех неравенств.

Решением первого неравенства является числовой промежуток (−∞; −1).

Решением второго неравенства является числовой промежуток (−∞; −5).

Решением третьего неравенства является числовой промежуток (−∞; 4).

Решением системы  будет пересечение числовых промежутков (−∞; −1), (−∞; −5) и (−∞; 4). В данном случае этим пересечением является промежуток (−∞; −5).

будет пересечение числовых промежутков (−∞; −1), (−∞; −5) и (−∞; 4). В данном случае этим пересечением является промежуток (−∞; −5).

(−∞; −1) ∩ (−∞; −5) ∩ (−∞; 4) = (−∞; −5)

На рисунке представлены числовые промежутки и неравенства, которыми эти числовые промежутки заданы. Видно, что числа, принадлежащие промежутку (−∞; −5), одновременно принадлежат всем исходным промежуткам.

Запишем ответ к системе  с помощью числового промежутка:

с помощью числового промежутка:

x ∈ (−∞; −5)

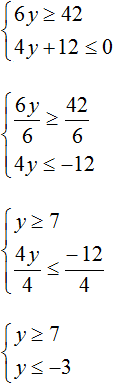

Пример 3. Решить неравенство

Решением первого неравенства y > 7 является числовой промежуток (7; +∞).

Решением второго неравенства y < 4 является числовой промежуток (−∞; 4).

Решением системы  будет пересечение числовых промежутков (7; +∞) и (−∞; 4).

будет пересечение числовых промежутков (7; +∞) и (−∞; 4).

В данном случае пересечением числовых промежутков (7; +∞) и (−∞; 4) является пустое множество, поскольку эти числовые промежутки не имеют общих элементов:

(7; +∞) ∩ (−∞; 4) = ∅

Если изобразить числовые промежутки (7; +∞) и (−∞; 4) на координатной прямой, то можно увидеть, что они нигде не пересекаются:

Объединение множеств

Объединением двух (или нескольких) исходных множеств называют множество, которое состоит из элементов, принадлежащих хотя бы одному из исходных множеств.

На практике объединение множеств состоит из всех элементов, принадлежащих исходным множествам. Поэтому и говорят, что элементы такого множества принадлежат хотя бы одному из исходных множеств.

Рассмотрим множество A с элементами 1, 2, 3 и множество B с элементами 4, 5, 6.

A = { 1, 2, 3 }

B = { 4, 5, 6 }

Зададим новое множество C и добавим в него все элементы множества A и все элементы множества B

C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

В данном случае объединением множеств A и B является множество C и обозначается следующим образом:

A ∪ B = C

Символ ∪ означает объединение и заменяет собой союз ИЛИ. Тогда выражение A ∪ B = C можно прочитать так:

Элементы, принадлежащие множеству A ИЛИ множеству B, есть элементы, принадлежащие множеству C.

В определении объединения сказано, что элементы такого множества принадлежат хотя бы одному из исходных множеств. Данную фразу можно понимать в прямом смысле.

Вернёмся к созданному нами множеству C, куда входят все элементы множеств A и B. Возьмём для примера из этого множества элемент 5. Что можно про него сказать?

Если 5 является элементом множества C, а множество С является объединением множеств A и B, то можно с уверенностью заявить, что элемент 5 принадлежит хотя бы одному из множеств A и B. Так оно и есть:

A = { 1, 2, 3 }

B = { 4, 5, 6 }

C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

Возьмем ещё один элемент из множества С, например, элемент 2. Что можно про него сказать?

Если 2 является элементом множества C, а множество С является объединением множеств A и B, то можно с уверенностью заявить, что элемент 2 принадлежит хотя бы одному из множеств A и B. Так оно и есть:

A = {1, 2, 3}

B = {4, 5, 6}

C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

Если мы захотим объединить два или более множества и вдруг обнаружим, что один или несколько элементов принадлежат каждому из этих множеств, то в объединение повторяющиеся элементы будут входить только один раз.

Например, рассмотрим множество A с элементами 1, 2, 3, 4 и множество B с элементами 2, 4, 5, 6.

A = {1, 2, 3, 4}

B = {2, 4, 5, 6}

Видим, что элементы 2 и 4 одновременно принадлежат и множеству A, и множеству B. Если мы захотим объединить множества A и B, то новое множество C будет содержать элементы 2 и 4 только один раз. Выглядеть это будет так:

C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

Чтобы при объединении не допустить ошибок, обычно поступают так: сначала в новое множество добавляют все элементы первого множества, затем добавляют элементы второго множества, которые не принадлежат первому множеству. Попробуем сделать такое объединение с множествами A и B.

Итак, у нас имеются следующие исходные множества:

A = { 1, 2, 3, 4 }

B = { 2, 4, 5, 6 }

Зададим новое множество С и добавим в него все элементы множества A

C = { 1, 2, 3, 4,

Теперь добавим элементы из множества B, которые не принадлежат множеству A. Множеству A не принадлежат элементы 5 и 6. Их и добавим во множество C

C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

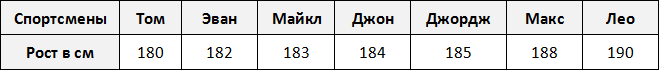

Пример 2. Друзьями Джона являются Том, Фред, Макс и Джордж. А друзьями Майкла являются Лео, Том, Фред и Эван. Найти объединение множеств друзей Джона и Майкла.

Для начала зададим два множества: множество друзей Джона и множество друзей Майкла.

| Друзья Джона = { | Том, Фред, Макс, Джорж } |

| Друзья Майкла = { | Лео, Том, Фред, Эван } |

Зададим новое множество с названием «Все друзья Джона и Майкла» и добавим в него всех друзей Джона и Майкла.

Заметим, что Том и Фред одновременно являются друзьями Джона и Майкла, поэтому мы добавим их в новое множество только один раз, поскольку сразу двух Томов и двух Фредов не бывает.

| Все друзья Джона и Майкла | = { Том, Фред, Макс, Джордж, Лео, Эван } |

В данном случае множество всех друзей Джона и Майкла является объединением множеств друзей Джона и Майкла.

Друзья Джона ∪ Друзья Майкла = Все друзья Джона и Майкла

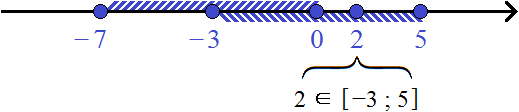

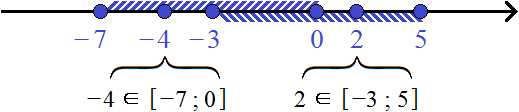

Пример 3. Даны два числовых промежутка: [−7; 0] и [−3; 5]. Найти их объединение.

Оба промежутка обрамлены квадратными скобками, значит их границы принадлежат им.

Для наглядности перечислим все целые числа, принадлежащие этим промежуткам:

−7, −6, −5, −4, −3,−2, −1, 0 ∈ [−7; 0]

−3,−2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ∈ [−3; 5]

Объединением числовых промежутков [−7; 0] и [−3; 5] будет числовой промежуток [−7; 5], который содержит все числа промежутка [−7; 0] и [−3; 5] без повторов некоторых из чисел

−7, −6, −5, −4, −3,−2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ∈ [−7; 5]

Обратите внимание, что числа −3,−2, −1 принадлежали и первому промежутку и второму. Но поскольку в объединение допускается включать такие элементы только один раз, мы включили их единоразово.

Значит объединением числовых промежутков [−7; 0] и [−3; 5] будет числовой промежуток [−7; 5]

[−7; 0] ∪ [−3; 5] = [−7; 5]

Изобразим на координатной прямой промежутки [−7; 0] и [−3; 5]. На верхней области отметим числовой промежуток [−7; 0], на нижней — промежуток [−3; 5]

![]()

Ранее мы выяснили, что промежуток [−7; 5] является объединением промежутков [−7; 0] и [−3; 5]. Здесь полезно вспомнить про определение объединения множеств, которое было приведено в самом начале. Объединение трактуется, как множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из исходных множеств.

Действительно, если взять любое число из промежутка [−7; 5], то окажется, что оно принадлежит хотя бы одному из промежутков: либо промежутку [−7; 0] либо промежутку [−3; 5].

Возьмём из промежутка [−7; 5] любое число, например число 2. Поскольку промежуток [−7; 5] является объединением промежутков [−7; 0] и [−3; 5], то число 2 будет принадлежать хотя бы одному из этих промежутков. В данном случае число 2 принадлежит промежутку [−3; 5]

Возьмём ещё какое-нибудь число. Например, число −4. Это число будет принадлежать хотя бы одному из промежутков: [−7; 0] или [−3; 5]. В данном случае оно принадлежит промежутку [−7; 0]

Возьмём ещё какое-нибудь число. Например, число −2. Оно принадлежит как промежутку [−7; 0], так и промежутку [−3; 5]. Но на координатной прямой оно указывается только один раз, поскольку в одной точке сразу два числа −2 не бывает.

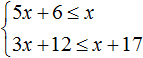

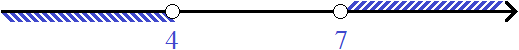

Не каждое объединение числовых промежутков является числовым промежутком. Например, попробуем найти объединение числовых промежутков [−2; −1] и [4; 7].

Идея остаётся та же самая — объединением числовых промежутков [−2;−1] и [4; 7] будет множество, состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из промежутков: [−2; −1] или [4; 7]. Но это множество не будет являться числовым промежутком. Для наглядности перечислим все целые числа, принадлежащие этому объединению:

[−2; −1] ∪ [4; 7] = { −2, −1, 4, 5, 6, 7 }

Получили множество { −2, −1, 4, 5, 6, 7 }. Это множество не является числовым промежутком по причине того, что числа, располагающиеся между −1 и 4, не вошли в полученное множество

![]()

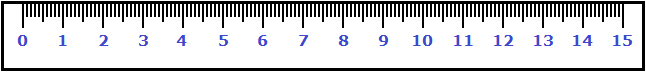

Числовой промежуток должен содержать все числа от левой границы до правой. Если одно из чисел отсутствует, то числовой промежуток теряет смысл. Допустим, имеется линейка длиной 15 см

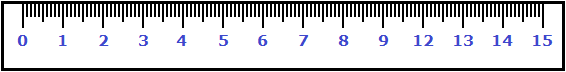

Эта линейка является числовым промежутком [0; 15], поскольку содержит все числа в промежутке от 0 до 15 включительно. Теперь представим, что на линейке после числа 9 сразу следует число 12.

Эта линейка не является линейкой в 15 см, и её нежелательно использовать для измерения. Также, её нельзя назвать числовым промежутком [0; 15], поскольку она не содержит все числа, которые должна была содержать.

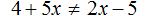

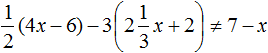

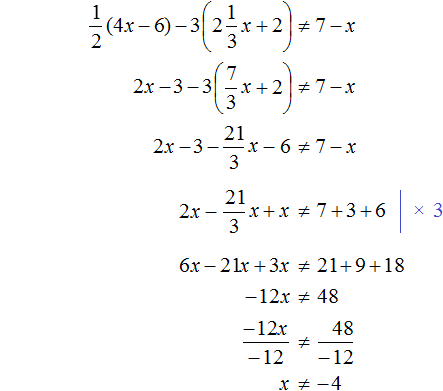

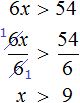

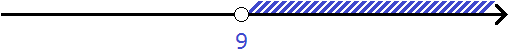

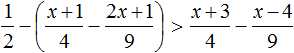

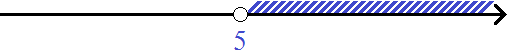

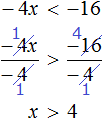

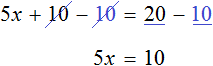

Решение неравенств, содержащих знак ≠

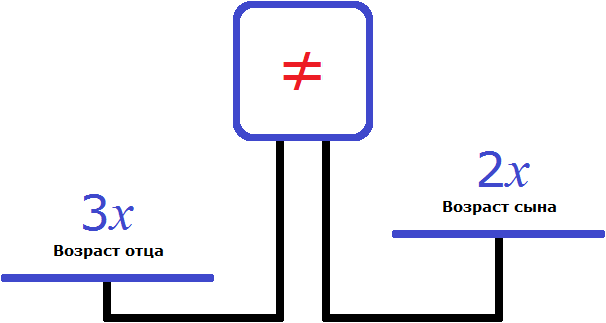

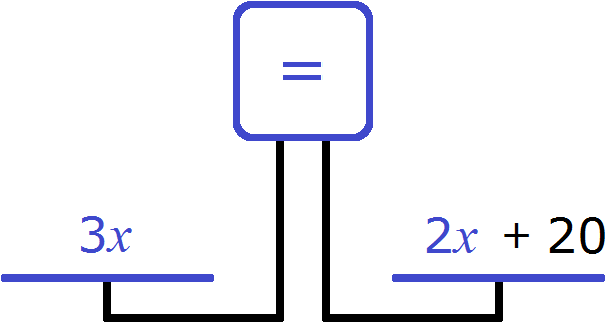

Некоторые неравенства содержат знак ≠ (не равно). Например, 2x ≠ 8. Чтобы решить такое неравенство, нужно найти множество значений переменной x, при которых левая часть не равна правой части.

Решим неравенство 2x ≠ 8. Разделим обе части данного неравенства на 2, тогда получим:

Получили равносильное неравенство x ≠ 4. Решением этого неравенства является множество всех чисел, не равных 4. То есть если мы подставим в неравенство x ≠ 4 любое число, которое не равно 4, то получим верное неравенство.

Подставим, например, число 5

5 ≠ 4 — верное неравенство, поскольку 5 не равно 4

Подставим 7

7 ≠ 4 — верное неравенство, поскольку 7 не равно 4

И поскольку неравенство x ≠ 4 равносильно исходному неравенству 2x ≠ 8, то решения неравенства x ≠ 4 будут подходить и к неравенству 2x ≠ 8. Подставим те же тестовые значения 5 и 7 в неравенство 2x ≠ 8.

2 × 5 ≠ 8

2 × 7 ≠ 8

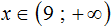

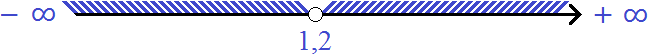

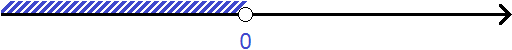

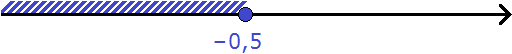

Изобразим множество решений неравенства x ≠ 4 на координатной прямой. Для этого выколем точку 4 на координатной прямой, а всю оставшуюся область с обеих сторон выделим штрихами:

Теперь запишем ответ в виде числового промежутка. Для этого воспользуемся объединением множеств. Любое число, являющееся решением неравенства 2x ≠ 8 будет принадлежать либо промежутку (−∞; 4) либо промежутку (4; +∞). Так и записываем, что значения переменной x принадлежат (−∞; 4) или (4; +∞). Напомним, что для слова «или» используется символ ∪

x ∈ (−∞; 4) ∪ (4; +∞)

В этом выражении говорится, что значения, принимаемые переменной x, принадлежат промежутку (−∞; 4) или промежутку (4; +∞).

Неравенства, содержащие знак ≠, также можно решать, как обычные уравнения. Для этого знак ≠ заменяют на знак =. Тогда получится обычное уравнение. В конце решения найденное значение переменной x нужно исключить из множества решений.

Решим предыдущее неравенство 2x ≠ 8, как обычное уравнение. Заменим знак ≠ на знак равенства =, получим уравнение 2x = 8. Разделим обе части данного уравнения на 2, получим x = 4.

Видим, что при x, равном 4, уравнение обращается в верное числовое равенство. При других значениях равенства соблюдаться не будет. Эти другие значения нас и интересуют. А для этого достаточно исключить найденную четвёрку из множества решений.

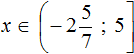

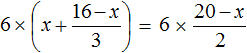

Пример 2. Решить неравенство 3x − 5 ≠ 1 − 2x

Перенесем −2x из правой части в левую часть, изменив знак, а −5 из левой части перенесём в правую часть, опять же изменив знак:

![]()

Приведем подобные слагаемые в обеих частях:

![]()

Разделим обе части получившегося неравенства на 5

Решением неравенства x ≠ 1,2 является множество всех чисел, не равных 1,2.

Изобразим множество решений неравенства x ≠ 1,2 на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка:

x ∈ (−∞; 1,2) ∪ (1,2; +∞)

В этом выражении говорится, что значения, принимаемые переменной x принадлежат промежутку (−∞; 1,2) или промежутку (1,2; +∞)

Решение совокупностей неравенств

Рассмотрим ещё один вид неравенств, который называется совокупностью неравенств. Такой тип неравенств, возможно, вы будете решать редко, но для общего развития полезно изучить и их.

Совокупность неравенств очень похожа на систему неравенств. Различие в том, что в системе неравенств нужно найти множество решений, удовлетворяющих каждому неравенству, образующему эту систему.

А в случае с совокупностью неравенств, нужно найти множество решений, удовлетворяющих хотя бы одному неравенству, образующему эту совокупность.

Совокупность неравенств обозначается квадратной скобкой. Например, следующая запись из двух неравенств является совокупностью:

Решим данную совокупность. Сначала нужно решить каждое неравенство по отдельности.

Решением первого неравенства x ≥ 3 является числовой промежуток [3; +∞). Решением второго неравенства x ≤ 6 является числовой промежуток (−∞; 6].

Множество значений x, при которых верно хотя бы одно из неравенств, будет принадлежать промежутку [3; +∞) или промежутку (−∞; 6]. Так и записываем:

x ∈ [3; +∞) ∪ (−∞; 6]

В этом выражении говорится, что переменная x, входящая в

совокупность  принимает все значения, принадлежащие промежутку [3; +∞) или промежутку (−∞; 6]. А это то, что нам нужно. Ведь решить совокупность означает найти множество решений, удовлетворяющих хотя бы одному неравенству, образующему эту совокупность. А любое число из промежутка [3; +∞) или промежутка (−∞; 6] будет удовлетворять хотя бы одному неравенству.

принимает все значения, принадлежащие промежутку [3; +∞) или промежутку (−∞; 6]. А это то, что нам нужно. Ведь решить совокупность означает найти множество решений, удовлетворяющих хотя бы одному неравенству, образующему эту совокупность. А любое число из промежутка [3; +∞) или промежутка (−∞; 6] будет удовлетворять хотя бы одному неравенству.

Например, число 9 из промежутка [3; +∞) удовлетворяет первому неравенству x ≥ 3. А число −7 из промежутка (−∞; 6] удовлетворяет второму неравенству x ≤ 6.

Посмотрите внимательно на выражение x ∈ [3; +∞) ∪ (−∞; 6], а именно на его правую часть. Ведь выражение [3; +∞) ∪ (−∞; 6] представляет собой объединение числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]. Точнее, объединение множеств решений первого и второго неравенства.

Стало быть, решением совокупности неравенств является объединение множеств решений первого и второго неравенства.

Иначе говоря, решением совокупности  будет объединение числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]

будет объединение числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6]

Объединением числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6] является промежуток (−∞; +∞). Точнее, объединением числовых промежутков [3; +∞) и (−∞; 6] является вся координатная прямая. А вся координатная прямая это все числа, которые только могут быть

[3; +∞) ∪ (−∞; 6] = (−∞; +∞)

Ответ можно оставить таким, каким мы его записали ранее:

x ∈ [3; +∞) ∪ (−∞; 6]

либо заменить на более короткий:

x ∈ (−∞; +∞)

Возьмём любое число из полученного объединения, и проверим удовлетворяет ли оно хотя бы одному неравенству.

Возьмем для примера число 8. Оно удовлетворяет первому неравенству x ≥ 3.

8 ≥ 3

Возьмем еще какое-нибудь число, например, число 1. Оно удовлетворяет второму неравенству x ≤ 6

1 ≤ 6

Возьмем еще какое-нибудь число, например, число 5. Оно удовлетворяет и первому неравенству x ≥ 3 и второму x ≤ 6

Пример 2. Решить совокупность неравенств

Чтобы решить эту совокупность, нужно найти множество решений, которые удовлетворяют хотя бы одному неравенству, образующему эту совокупность.

Для начала найдём множество решений первого неравенства x < −0,25. Этим множеством является числовой промежуток (−∞; −0,25).

Множеством решений второго неравенства x ≥ −7 является числовой промежуток [−7; +∞).

Решением совокупности неравенств  будет объединение множеств решений первого и второго неравенства.

будет объединение множеств решений первого и второго неравенства.

x ∈ (−∞; −0,25) ∪ [−7; +∞)

Иначе говоря, решением совокупности  будет объединение числовых промежутков (−∞; −0,25) и [−7; +∞)

будет объединение числовых промежутков (−∞; −0,25) и [−7; +∞)

Объединением числовых промежутков (−∞; −0,25) и [−7; +∞) является является вся координатная прямая. А вся координатная прямая это все числа, которые только могут быть

(−∞; −0,25) ∪ [−7; +∞) = (−∞; +∞)

Ответ можно оставить таким, каким мы его записали ранее:

x ∈ (−∞; −0,25) ∪ [−7; +∞)

либо заменить на более короткий:

x ∈ (−∞; +∞)

Пример 3. Решить совокупность неравенств

Решим каждое неравенство по отдельности:

Множеством решений первого неравенства x < −3 является числовой промежуток (−∞; −3).

Множеством решений второго неравенства x ≤ 0 является числовой промежуток (−∞; 0].

Решением совокупности неравенств  будет объединение множеств решений первого и второго неравенства.

будет объединение множеств решений первого и второго неравенства.

x ∈ (−∞; −3) ∪ (−∞; 0]

Иначе говоря, решением совокупности  будет объединение числовых промежутков (−∞; −3) и (−∞; 0]

будет объединение числовых промежутков (−∞; −3) и (−∞; 0]

Объединением числовых промежутков (−∞; −3) и (−∞; 0] является числовой промежуток (−∞; 0]

(−∞; −3) ∪ (−∞; 0] = (−∞; 0]

Ответ можно оставить таким, каким мы его записали ранее:

x ∈ (−∞; −3) ∪ (−∞; 0]

либо заменить на более короткий:

x ∈ (−∞; 0]

Задания для самостоятельного решения

B = { 3, 4, 5 }

A ∪ B = { 1, 2, 3, 4, 5 }

B = { 1, 2, 3, 4, 5 }

A ∪ B = { −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 }

B = { 3, 4 }

A ∪ B = { 1, 2, 3, 4 }

[−2; 7) ∩ (0; 10] = (0; 7)

[−2; 7) ∪ (0; 10] = [−2; 10]

(−∞; 3] ∩ [−2; 1) = [−2; 1)

(−∞; 3] ∪ [−2; 1) = (−∞; 3]

(3; +∞) ∩ [2; +∞) = (3; +∞)

(3; +∞) ∪ [2; +∞) = [2; +∞)

[−3; −1] ∩ (−2; 4] = (−2; −1]

[−3; −1] ∪ (−2; 4] = [−3; 4]

Понравился урок?

Вступай в нашу новую группу Вконтакте и начни получать уведомления о новых уроках

Возникло желание поддержать проект?

Используй кнопку ниже

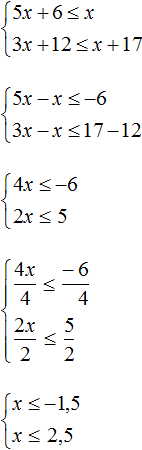

Системы линейных неравенств с одной переменной

Примеры решения систем линейных неравенств с одной переменной

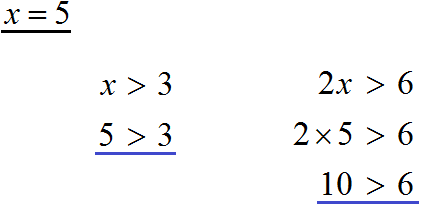

Несколько линейных неравенств, удовлетворяющих одним и тем же решениям, образуют систему.

Рассмотрим простейший пример. Система состоит из двух неравенств, которые уже решены.

состоит из двух неравенств, которые уже решены.

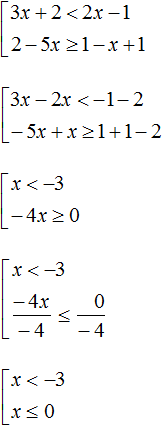

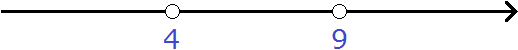

Решениями первого неравенства являются все числа, которые больше 4. Решениями второго неравенства являются все числа, которые меньше 9.

Изобразим множество решений каждого неравенства на координатной прямой и запишем ответы к ним в виде числовых промежутков:

Но дело в том, что неравенства x > 4 и x < 9 соединены знаком системы, а значит зависимы друг от друга. Им не дозволяется раскидываться решениями как им захочется. Наша задача указать решения, которые одновременно будут удовлетворять и первому неравенству и второму.

Говоря по-простому, нужно указать числа, которые больше 4, но меньше 9. Очевидно, что речь идет о числах, находящихся в промежутке от 4 до 9.

Значит решениями системы  являются числа от 4 до 9. Границы 4 и 9 не включаются во множество решений системы, поскольку неравенства x > 4 и x < 9 строгие. Ответ можно записать в виде числового промежутка:

являются числа от 4 до 9. Границы 4 и 9 не включаются во множество решений системы, поскольку неравенства x > 4 и x < 9 строгие. Ответ можно записать в виде числового промежутка:

x ∈ ( 4 ; 9 )

Также, нужно изобразить множество решений системы на координатной прямой.

Для системы линейных неравенств решение на координатной прямой изображают так:

Сначала указывают границы обоих неравенств:

На верхней области отмечают множество решений первого неравенства x > 4

На нижней области отмечают множество решений второго неравенства x < 9

![]()

Нас интересует область, которая отмечена штрихами с обеих сторон. В этой области и располагаются решения системы  . Видно, что эта область располагается в промежутке от 4 до 9. Для наглядности выделим эту область красным цветом:

. Видно, что эта область располагается в промежутке от 4 до 9. Для наглядности выделим эту область красным цветом:

![]()

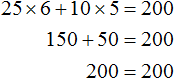

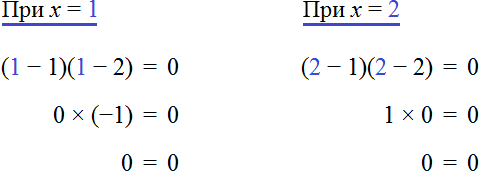

Для проверки можно взять любое число из этого промежутка и подставить его в исходную систему  . Возьмем, например, число 6

. Возьмем, например, число 6

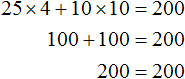

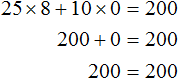

Видим, что решение 6 удовлетворяет обоим неравенствам. Возьмём ещё какое-нибудь число из промежутка (4; 9), например, число 8

Видим, что решение 8 удовлетворяет обоим неравенствам.

Исходя из рассмотренного примера, можно сформировать правило для решения системы линейных неравенств:

Чтобы решить систему линейных неравенств, нужно по отдельности решить каждое неравенство, и указать в виде числового промежутка множество решений, удовлетворяющих каждому неравенству.

Пример 2. Решить систему неравенств

Решениями первого неравенства являются все числа, которые больше 17. Решениями второго неравенства являются все числа, которые больше 12.

Решениями же обоих неравенств являются все числа, которые больше 17.

Изобразим множество решений системы  на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка.

на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка.

Для начала отметим на координатной прямой границы обоих неравенств:

![]()

На верхней области отметим множество решений первого неравенства x > 17

![]()

На нижней области отметим множество решений второго неравенства x > 12

![]()

Нас интересует область, которая отмечена штрихами с обеих сторон. В этой области и располагаются решения системы  . Видно, что эта область располагается в промежутке от 17 до плюс бесконечности. Запишем ответ в виде числового промежутка:

. Видно, что эта область располагается в промежутке от 17 до плюс бесконечности. Запишем ответ в виде числового промежутка:

x ∈ ( 17 ; +∞ )

Пример 3. Решить систему неравенств

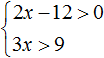

Решим каждое неравенство по отдельности. Делать это можно внутри системы. Если испытываете затруднения при решении каждого неравенства, обязательно изучите предыдущий урок

Получили систему  . На этом решение завершается. Осталось изобразить множество решений системы на координатной прямой и записать ответ в виде числового промежутка.

. На этом решение завершается. Осталось изобразить множество решений системы на координатной прямой и записать ответ в виде числового промежутка.

Как и в прошлом примере, сначала нужно отметить границы обоих неравенств, затем отметить множество решений каждого неравенства (x > 6 и x > 3). Область координатной прямой, отмеченная с обеих сторон, будет промежутком, в котором располагается множество решений системы

![]()

x ∈ ( 6 ; + ∞ )

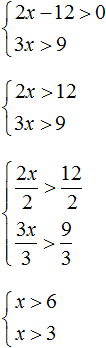

Пример 4. Решить систему неравенств

Решим каждое неравенство по отдельности:

Изобразим множество решений системы  на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка:

на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка:

![]()

Пример 5. Решить неравенство

Решим каждое неравенство по отдельности:

Изобразим множество решений системы  на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка:

на координатной прямой и запишем ответ в виде числового промежутка:

![]()

Когда решений нет

Если неравенства, входящие в систему, не имеют общих решений, то говорят, что система не имеет решений.

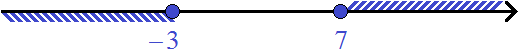

Пример 1. Решить неравенство

Решим каждое неравенство по отдельности:

Решениями первого неравенства являются все числа, которые больше 7, включая число 7. Решениями второго неравенства являются все числа, которые меньше −3, включая число −3.

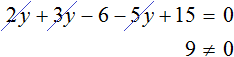

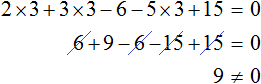

Видим, что у данных неравенств нет общих решений. Увидеть это наглядно позволит координатная прямая. Отметим на ней множество решений каждого неравенства:

На координатной прямой нет областей, которые отмечены штрихами с обеих сторон. Это говорит о том, что неравенства y ≥ 7 и y ≤ −3 не имеют общих решений. Значит не имеет решений система

А если не имеет решений приведённая равносильная система  , то не имеет решений и исходная система

, то не имеет решений и исходная система

Ответ: решений нет.

Пример 2. Решить систему неравенств

Решим каждое неравенство по отдельности:

Изобразим множество решений неравенств x ≤ −3 и x ≥ 9 на координатной прямой:

![]()

Видим, что на координатной прямой нет областей, которые отмечены штрихами с обеих сторон. Значит неравенства x ≤ −3 и x ≥ 9 не имеют общих решений. А значит не имеет решений система

А если не имеет решений приведённая равносильная система  , то не имеет решений и исходная система

, то не имеет решений и исходная система

Ответ: решений нет.

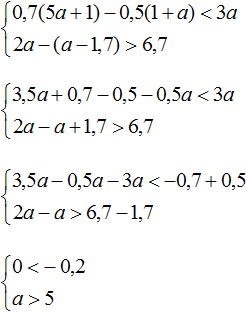

Пример 3. Решить систему неравенств

Решим каждое неравенство по отдельности:

Получили неравенства 0 < −0,2 и a > 5. Первое неравенство не является верным и не имеет решений. Решением второго неравенство a > 5 являются все числа, которые больше 5. Но поскольку первое неравенство не будет верным ни при каком a, то можно сделать вывод, что у неравенств нет общих решений. А значит не имеет решений исходная система

Ответ: решений нет.

Задания для самостоятельного решения

Понравился урок?

Вступай в нашу новую группу Вконтакте и начни получать уведомления о новых уроках

Возникло желание поддержать проект?

Используй кнопку ниже

Общие сведения о неравенствах

Данный материал может показаться сложным для понимания. Рекомендуется изучать его маленькими частями.

Определения и свойства

Неравенством мы будем называть два числовых или буквенных выражения, соединенных знаками >, <, ≥, ≤ или ≠.

Пример: 5 > 3

Данное неравенство говорит о том, что число 5 больше, чем число 3. Острый угол знака неравенства должен быть направлен в сторону меньшего числа. Это неравенство является верным, поскольку 5 больше, чем 3.

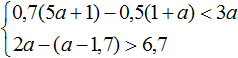

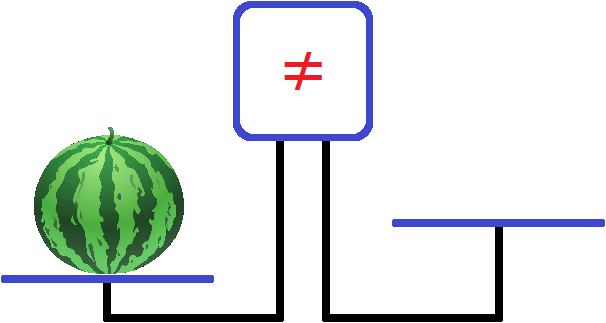

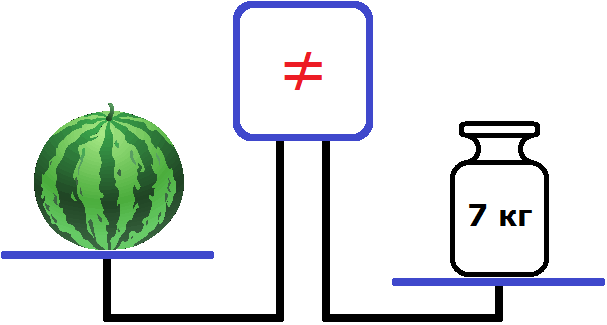

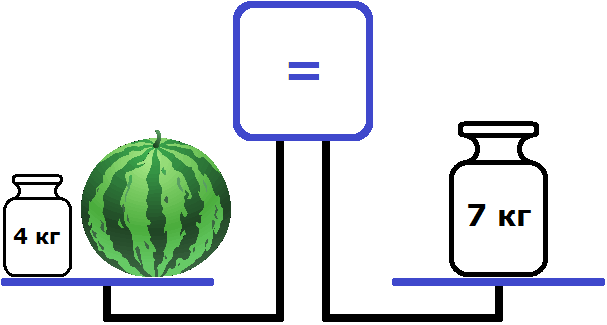

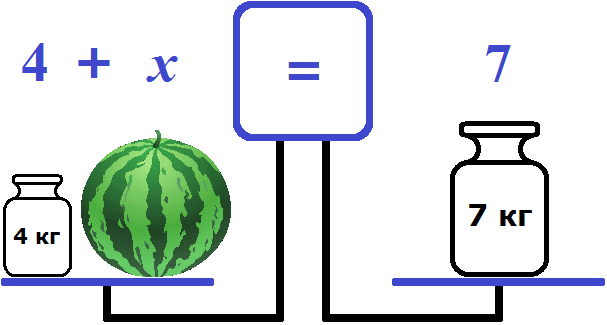

Если на левую чашу весов положить арбуз массой 5 кг, а на правую — арбуз массой 3 кг, то левая чаша перевесит правую, и экран весов покажет, что левая чаша тяжелее правой:

Если 5 > 3, то 3 < 5. То есть левую и правую часть неравенства можно поменять местами, изменив знак неравенства на противоположный. В ситуации с весами: большой арбуз можно положить на правую чашу, а маленький арбуз на левую. Тогда правая чаша перевесит левую, и экран покажет знак <

Если в неравенстве 5 > 3, не трогая левую и правую часть, поменять знак на <, то получится неравенство 5 < 3. Это неравенство не является верным, поскольку число 3 не может быть больше числа 5.

Числа, которые располагаются в левой и правой части неравенства, будем называть членами этого неравенства. Например, в неравенстве 5 > 3 членами являются числа 5 и 3.

Рассмотрим некоторые важные свойства для неравенства 5 > 3.

В будущем эти свойства будут работать и для других неравенств.

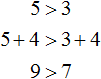

Свойство 1.

Если к левой и правой части неравенства 5 > 3 прибавить или вычесть одно и то же число, то знак неравенства не изменится.

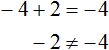

Например, прибавим к обеим частям неравенства число 4. Тогда получим:

Видим, что левая часть по-прежнему больше правой.

Теперь попробуем вычесть из обеих частей неравенства 5 > 3 какое-нибудь число, скажем число 2

Видим, что левая часть по-прежнему больше правой.

Из данного свойства следует, что любой член неравенства можно перенести из одной части в другую часть, изменив знак этого члена. Знак неравенства при этом не изменится.

Например, перенесём в неравенстве 5 > 3, член 5 из левой части в правую часть, изменив знак этого члена. После переноса члена 5 в правую часть, в левой части ничего не останется, поэтому запишем там 0

0 > 3 − 5

0 > −2

Видим, что левая часть по-прежнему больше правой.

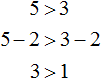

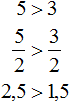

Свойство 2.

Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то знак неравенства не изменится.

Например, умножим обе части неравенства 5 > 3 на какое-нибудь положительное число, скажем на число 2. Тогда получим:

Видим, что левая часть по-прежнему больше правой.

Теперь попробуем разделить обе части неравенства 5 > 3 на какое-нибудь число. Разделим их на 2

Видим, что левая часть по-прежнему больше правой.

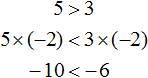

Свойство 3.

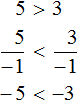

Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число, то знак неравенства изменится на противоположный.

Например, умножим обе части неравенства 5 > 3 на какое-нибудь отрицательное число, скажем на число −2. Тогда получим:

Видим, что левая часть стала меньше правой. То есть знак неравенства изменился на противоположный.

Теперь попробуем разделить обе части неравенства 5 > 3 на какое-нибудь отрицательное число. Давайте разделим их на −1

Видим, что левая часть стала меньше правой. То есть знак неравенства изменился на противоположный.

Само по себе неравенство можно понимать, как некоторое условие. Если условие выполняется, то неравенство является верным. И наоборот, если условие не выполняется, то неравенство не верно.

Например, чтобы ответить на вопрос является ли верным неравенство 7 > 3, нужно проверить выполняется ли условие «больше ли 7, чем 3». Мы знаем, что число 7 больше, чем число 3. То есть условие выполнено, а значит и неравенство 7 > 3 верно.

Неравенство 8 < 6 не является верным, поскольку не выполняется условие «8 меньше, чем 6».

Другим способом определения верности неравенства является составление разности из левой и правой части данного неравенства. Если разность положительна, то левая часть больше правой части. И наоборот, если разность отрицательна, то левая часть меньше правой части. Более точно это правило выглядит следующим образом:

Число a больше числа b, если разность a − b положительна. Число a меньше числа b, если разность a − b отрицательна.

Например, мы выяснили, что неравенство 7 > 3 является верным, поскольку число 7 больше, чем число 3. Докажем это с помощью правила, приведённого выше.

Составим разность из членов 7 и 3. Тогда получим 7 − 3 = 4. Согласно правилу, число 7 будет больше числа 3, если разность 7 − 3 окажется положительной. У нас она равна 4, то есть разность положительна. А значит число 7 больше числа 3.

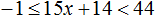

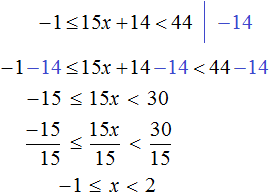

Проверим с помощью разности верно ли неравенство 3 < 4. Составим разность, получим 3 − 4 = −1. Согласно правилу, число 3 будет меньше числа 4, если разность 3 − 4 окажется отрицательной. У нас она равна −1, то есть разность отрицательна. А значит число 3 меньше числа 4.